このたびは、日本アームレスリング連盟ホームページにご来訪いただき、誠にありがとうございます。

男性なら(最近は女性も)、勝ちたいと思うのが腕相撲ですよね。

腕相撲にアームレスリングの技術=コツや技を応用すれば、力の差がかなりあっても勝ててしまいます。

その秘訣をお教えしたいと思います。また、あわせて、腕相撲が強くなるために必要な筋肉部位とその鍛え方・筋トレ(筋力トレーニング)のメニューもご紹介します。

参考にした記事:https://www.sfphes.org/2020/04/blog-post_19.html

※本記事は提供元サイト(BUKIYA-MOBILE/武器屋.net)より転載・出力しています。著作権・コンテンツ権・引用および免責事項についてはこちらをご参照ください。

※本記事は世界チャンピオン金井選手・山田選手も所属し、ワールドゲームズや国体にも参加実績のある公式競技団体「JAWA」の情報記事として公開されています。

※当サイトでは、科学的に正しい記載を行うことを第一に考えており、「厚生労働省|eヘルスネット」および公共性の高い情報サイトである「Wikipedia」からエビデンスを担保しています。主なエビデンスに関してはこちらのページでご確認ください。

腕相撲の3つの技

フックとトップロールとサイドアタック

腕相撲(アームレスリング)には数多くの技がありますが、そのなかでも代表的なものがフック(噛み手)とトップロール(吊り手)と呼ばれるものです。また、その両方の特性を持つサイドアタック(横倒し)と呼ばれるテクニックもあります。

実際にアームレスリング国際大会の動画をご紹介します。

これがフックだ

こちらは、むかって右側の選手が使うフックがきれいに決まって勝利している動画です。フックは一般的な方の「腕相撲の概念」に近いテクニックで、一見すると単に手首を巻きつけて横向きに倒しているように見え、技ではなく力任せに見えるはずです。

しかし、実際には組んだ手のなかでミリ単位の動きを必要とするテクニックであり、非常に多くのバリエーションがあります。

もっともスタンダードなフックが上の動画の「下噛み」と呼ばれるもので、スタートの瞬間に①拳を上方へ突き上げながらの前腕回外回旋(手の平が自分に向く方向の捻り)→②指先を数ミリ奥へ滑らせながら手首屈曲(ストローク)を行います。

これにより、相手の親指付け根は自身の手首の下敷きになった状態になります。一見すると互角の手首の巻き合いに見えますが、技が決まっているほうはミリ単位で「自分だけ噛んでいる(手首を巻いている)」に等しい状態となっています。

その後、横方向へ倒しますが、直線ではなく相手の親指を外側に倒す方向に捻りながら曲線軌道で倒します。アームレスリング業界では、この動きが雑巾を絞る動きに似ていることから「絞り倒す」とも表現します。

力任せでなく自分だけ有利なように手首を巻き込む

噛み手(フック)はパワー技とされ、「力任せに手首を巻き込む」と誤解されがちですが、実際はそんなことは全くありません。

そもそも、力任せに手首を巻き込んだだけだと、全くの五分五分です。それでは、技でも何でもありませんよね。

一見、お互い同等に手首を巻き合っているように見えますが、自分に有利なようにフックしているのは、あくまでむかって左の選手です。

手の高さ(指先の高さ)を見てください。明らかに左の選手が指を上にしています。基本的に、アームレスリング・腕相撲では手が相手より下になったら力が入らず非常に不利です。右の選手は、すでにまともに力が入れられる状態ではありません。

フックは、二段階の技で、一度このように相手を「捕まえ」そして、そこから相手の親指を倒していきます。

フックは背中で引きつける

フックで重要となるのが引き方ですが、腕で引くのではなく斜め下方に背中を使って引き寄せることが重要です。

フックの軌道

フックの軌道は直線ではなく三次元軌道です。具体的には、①横方向に噛む(手首を入れる)、②斜め下方に背中で引く、③親指を内旋させながら倒す、となります。

さらに詳しくは、下記の記事をご参照ください。

これがトップロールだ

黄色のユニフォームを着たほうの選手がトップロールを使う選手ですが、まずは、この動画をじっくりとご覧ください。

アームレスリングの予備知識がない方にとっては予想外の方向・軌道への技だと思います。

一般的な方の「腕相撲のイメージ」は手首を巻き込んで、横方向に倒すものだと思いますが、トップロールでは自身の手の甲が上になる方向に手首をロールするとともに後ろ上方に相手の手を吊り上げ、そこから相手の指先→手首→肘の順に伸ばして斜め後方に倒していきます。

自身の一番強い部分「手首付近」で相手の一番弱い部分「指先」を攻撃するのですから、倍以上の筋力差があっても倒せてしまいます。

テコの原理を使って力を倍増させる

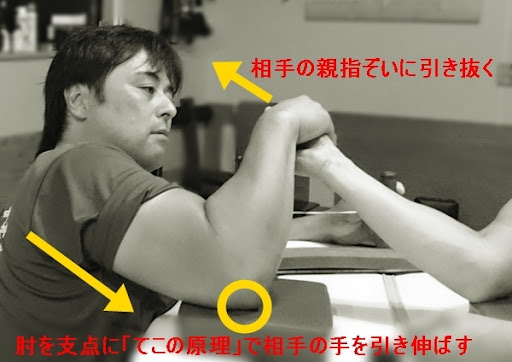

トップロールは肘を支点にして背中(力点)で引き、作用点で相手の指先を引き込む技です。ちょうど「釘抜き」のイメージです。

このテコの力を分散させずに使うためには「肘をできるだけヘソの近くに構える」というのが最大のポイントとなります。

そして、上図のように「肩を落とし、テコの力を使ってヘッドを後方に立ち上げ、かつ若干リストをストロークする」というのが現実的に最効率のスタートになります。

トップロールの初動が決まったイメージ画像がこちらになります。自身の腕をくぎ抜きにして、相手の指先を引き抜いている状態がおわかりいただけると思います。

トップロールはテコで吊り上げる

この図のように、トップロールは肘を支点として相手の指先を吊り上げる技です。このときにひとつ重要なことがあり、肘の先端を支点にするのではなく、やや上腕寄りの平らな部分を支点にするということです。

これは、先端だと点で支えることになり横方向に不安定になりますが、やや上腕寄りの平らな部分を支点にすると、横方向への攻撃に対する防御力が向上することが理由です。

トップロールの軌道

トップロールは複雑な三次元曲線軌道を持つ技で、その習得には反復練習が必要となってきます。

具体的には、①斜め後方に吊り上げる、②斜め後方に引きつける、③手首を返しながら倒す、となります。

さらに詳しくは、下記の記事をご参照ください。

腕相撲の吊り手|アームレスリングのトップロールのやり方と軌道

これがサイドアタックだ

こちらは、実際の試合でのアームレスリング全日本チャンピオンのサイドアタック(横倒し)の様子です。

サイドアタックは、トップロール(後ろ)とフック(横)の中間の軌道をとり、相手の指先を捕らえつつ相手の手の甲も押さえて、高速で斜め後ろ方向に一気に倒す技で、トップロールに対してもフックに対しても弱みがない最強の技です。

ただし、使うためには、非常に高い技量と筋力が要求されます。

アームレスリング(腕相撲)の基本理論

腕相撲とアームレスリングの違い

ルールがあるかないかの違い

腕相撲とアームレスリングの最大の違いは、公式ルールがあるかないかです。逆に言えば、世界各地にある腕相撲やそれに類するものに世界共通のルールを設定して競技化したものがアームレスリングです。

詳しくは、下記の各公式団体(日本・世界)の共通公式ルールをご確認ください。

腕相撲は力比べ・アームレスリングは打撃戦

腕相撲は単純に「力比べ」ですが、アームレスリングは打撃戦で、ほとんどの試合が一瞬で決まってしまいます。

具体的には、軸足の踏み込みを力のロスポイント「肩」と「肘」でいかに失わずに拳に伝えるかが大切で、このためには構え方・フォームが重要になってきます。

詳しくは、下記の記事をご参照ください。

【アームレスリングのスタート】構え方と注意点の初心者向き解説

アームレスリング(腕相撲)の構え方・フォーム

アームレスリングの構え方で重要となるのが肘の位置です。これは、肩関節でのブレを最小限にとどめ、なおかつ自身の攻撃に効率的な場所である必要があります。

具体的には、肘は肩よりも内側で構え、フックの場合はやや外側、トップロールの場合はやや内側で構えます。

さらに詳しくは、下記の記事をご参照ください。

【腕相撲の肩の固定】効率的に勝つための技ごとの構え方(肘の位置)

アームレスリング(腕相撲)の肘の角度

アームレスリングの基本理論を知らない一般の方の腕相撲にありがちなのが、「肘をできるだけ狭く構えてしまう」という間違いです。

肘の屈曲・伸展作用を持つ上腕二頭筋・上腕三頭筋がバランスよくもっとも筋力を発揮する(肘の固定という意味で)肘の角度は90度です。

腕相撲における上腕の筋肉の収縮は、短縮性収縮(コンセントリック収縮)や伸張性収縮(エキセントリック収縮)ではなく等尺性収縮(アイソメトリック収縮)です。

このため、アームレスリングではフックでもトップロールでも、肘の角度は直角に保ったまま攻防を行います。

詳しくは下記の記事をご参照ください。

【腕相撲の肘の角度】筋肉の収縮特性を理解して効率的に相手を倒す方法

アームレスリング(腕相撲)では、技・構え方が大切ですが、それらが拮抗した対戦ではやはりフィジカルな強さ。筋力がものを言います。

勝つために重要な筋肉部位とその鍛え方を次の項目では解説していきます。

腕相撲が強くなるために必要な筋肉部位

まずは前腕筋群の力が必要

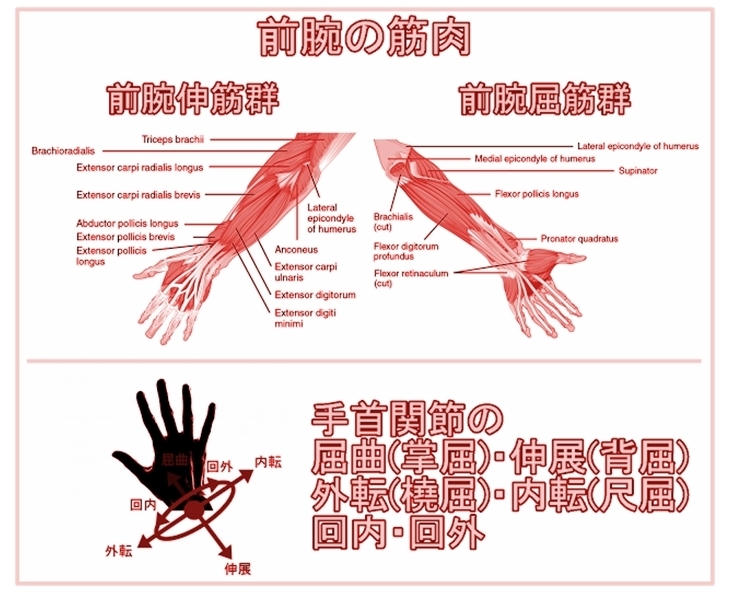

アームレスリングは「前腕のスポーツ」とも呼ばれるほど、前腕筋群の筋力が要求され重要となる競技で、それは腕相撲においてもほぼ同じです。

必要となる前腕筋の部位はトップロールとフックで異なり、トップロールでは親指を立てる方向の筋力(手首の外転力)が非常に重要になります。

なお、前腕筋群を構成する筋肉の名称・作用・鍛え方については下記の詳細記事をご参照ください。

▼詳細記事

前腕筋群を構成する筋肉の名前と構造・作用および鍛え方(トレーニング方法)

そして上腕二頭筋・上腕筋

読みかた:じょうわんにとうきん

英語名称:biceps

部位詳細:長頭|短頭

腕相撲やアームレスリングで強くなるためには、一般的に考えられている「肘を屈曲させる」コンセントリックな上腕二頭筋の筋力は必要ありません。

これは、腕相撲やアームレスリングで勝つためには「最初から最後まで肘を90度に固定する」ことが理由ですが、肘を90度に固定する上腕二頭筋のアイソメトリックスな筋力は非常に重要です。

読みかた:じょうわんきん

英語名称:Brachialis

また、上腕二頭筋と共働する上腕筋は、体積が小さな筋肉であるため見落とされがちですが、実は半羽状筋という収縮力の強い筋繊維構造をしているため、上腕二頭筋よりも重要ともいえる筋肉です。

なお、上腕筋はどちらかと言えば、上腕二頭筋短頭よりも上腕二頭筋長頭と強い共働関係にあります。

トップロールとフックそれぞれに重要となる上腕二頭筋の部位は異なり、親指を上にした状態で強く働く上腕二頭筋長頭はトップロールに、手の平を上にした状態で強く働く上腕二頭筋短頭はフックに必要となります。

▼詳細記事

背筋や大胸筋もとても重要

読みかた:こうはいきん

英語名称:latissimus dorsi muscle

部位詳細:上部|下部

読みかた:だいきょうきん

英語名称:pectoralis major muscle

部位詳細:上部|中部(内側)|下部

腕相撲・アームレスリングで勝つために重要な要素として、脇をしめ上腕を動かさないこともあげられます。アームレスリングでは「腕を固める」と言いますが、腕を固めるためには背筋群と大胸筋の両方を使います。

この二つの大きな筋肉を使う割合は、トップロールとフックでは異なり、トップロールは「背筋群で腕を固める」、フックは「大胸筋で腕を固める」イメージですが、どちらかが100%ではなく、あくまでも比率のことです。

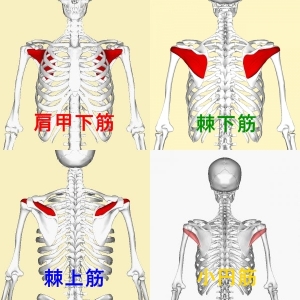

「親指の壁」にはローテーターカフ

アームレスリングの言葉に「親指の壁」というものがありますが、これはトップロール系選手・フック系選手問わず、親指が倒れたら「間違いなく負ける」からです。

この「親指を倒されない力」に重要な役割をするのが、回旋筋腱板=ローテーターカフと呼ばれる、肩甲骨に張りつくように位置している棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の四つの筋肉群です。

アームレスリングのトレーニング器具

アームレスリングのトレーニング器具(IFA公認品)については下記の記事でご紹介しています。

また、各種アームレスリングトレーニング用品の専門店は下記のリンク先です。

腕相撲が強くなる筋トレメニュー

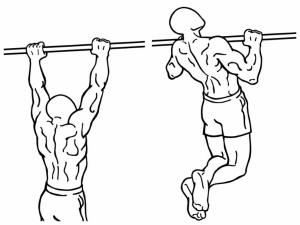

まずは懸垂が一番

スタンダードな順手での懸垂(ノーマルチンニング)は広背筋を中心に有効です。広背筋に効かせるための動作のコツは、胸を張り、上を向いて行うことです。一般的にありがちな「バーより上に顎を出す」イメージでは背中の筋肉は完全収縮しません。大胸筋上部をバーにつけにいくイメージとフォームで行ってください。

なお、どの種類の懸垂にも共通ですが、先に握力がなくなってしまうという人は、親指もバーにかける「サムレスグリップ」で行うとよいでしょう。

とにかく前腕を鍛える

太い前腕は男性の象徴でもあり憧れでもありますが、見栄えだけでなく、前腕の強さは多くのスポーツ競技能力に強く影響します。前腕を太く強くする鍛え方を自宅でもできる筋トレ方法からご紹介するとともに、前腕筋群の種類と作用、おすすめしたいトレーニング方法もご紹介します。

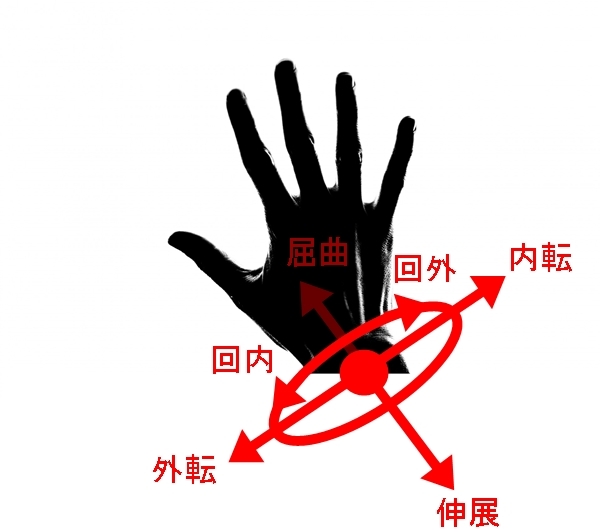

前腕筋群の作用には、屈曲(掌屈)・伸展(背屈)・外転(橈屈)・内転(尺屈)・回内・回外がありますが、アームレスリングにおいて重要となるのは以下のものです。

トップロール:屈曲(掌屈)・外転(橈屈)・回内

フック:屈曲(掌屈)・回外

そして、これらの鍛え方と専用器具は次の通りです。

屈曲(掌屈)筋力の鍛え方

掌屈の筋力はリストカール系種目によってトレーニングします。

特に有効なのは、このようなロシアンハンドルと呼ばれるケーブルアタッチメントで、負荷重心とグリップ中心がオフセットになっていることから、負荷のかかる指を微調整できます。

外転(橈屈)

橈屈の筋力はリストハンマー系種目でトレーニングします。

リストハンマーは、バーチカルバーと呼ばれる効率的に負荷がかかるように曲げられたトレーニング器具を使うのが有効です。

回内

手の甲が手前になるように回旋させる動作・作用です。

回内(プロネーション)の筋力はリストプロネーション系種目でトレーニングします。

特殊な動作ですので、専用のプロネーションハンドルを使って鍛えるのが効率的です。

回外

手の平が手前になるように回旋させる動作・作用です。

回外(スピネーション)の筋力はリストスピネーション系種目でトレーニングします。

こちらも特殊な動作ですので、専用のトレーニングハンドルを使って鍛えるのが効率的です。

三つの握力を鍛える

腕相撲に勝つために必要な握力の種類と鍛え方を、アームレスラーが解説します。握力にはクラッシュ・ピンチ・ホールドの三種類があり、それぞれの特性を理解することが重要です。

握力に関する詳細と種類ごとの鍛え方は下記の記事をご参照ください。

【腕相撲に勝つ握力の鍛え方】まだ普通にハンドグリップを握ってるの?|ピンチ力が大事

手の開閉(握力)はハンドグリッパーで鍛えるのが一般的です。

なかでも、このようにばねの付け替えで強度調整できるスーパーグリッパーと呼ばれるタイプは、握力が強くなっても新たにハンドグリッパーを買い換える必要がないため経済的です。

ファットグリップで自然と前腕と握力を鍛える

ファットグリップは、前腕や握力のトレーニンググッズとして世界的に有名なグリップアタッチメントです。普段のトレーニングにファットグリップを使うことで、自然と前腕の筋力や握力が向上しています。

▼詳細記事

ファットグリップ正規品などグリップアタッチメントの種類・効果・原理

上腕二頭筋にはカール系種目

上腕二頭筋の鍛え方・筋トレ方法について、自宅での自重・ダンベルトレーニングからジムでのバーベル・マシントレーニングまで幅広く紹介します。上腕二頭筋は腕のなかでも最も目立つ部分でいわゆる「力こぶ」の筋肉です。逞しい腕を目指すのならば、ぜひとも鍛えたい部位です。

ローテーターカフの鍛え方

読みかた:かいせんきんけんばん

英語名称:rotator cuff

部位詳細:肩甲下筋|棘下筋|棘上筋|小円筋

肩甲下筋を鍛えるために一般的で有効なのがインターナルローテーションと呼ばれるチューブトレーニングです。動画のように腕を閉じる動作に負荷をかけて鍛えていきます。この時に注意したいのが、大胸筋をはじめとした表層筋を動員せずに肩甲下筋だけで動作を行うことです。このため、しっかりと肘を固定し反動を使わずに20~30レップの高反復数でトレーニングを行ってください。

また、肩甲下筋の拮抗筋である棘上筋・棘下筋・小円筋を鍛えるのに最適なのが、チューブを使ったエクスターナルローテーションです。こちらも背筋群などの表層筋を使わないように留意し、20~30レップの反復で行ってください。

大胸筋はやはりベンチプレスで鍛える

ベンチプレス100キロの壁を越えるための、基本的なやり方=フォームやブリッジ等と、最適な負荷回数設定・メニュープログラムの組み方をパワーリフティング元全日本王者・ベンチプレス種目別世界二位&アジア一位の方に客員執筆いただきました。

腕相撲の情報チャンネル

腕相撲・アームレスリングのテクニックやルールは年を追ってどんどん変化していきます。実際に試合に出る方などは、常に最新の情報を知っておくことも重要です。

下記のチャンネルはJAWA日本アームレスリング連盟でも最上級クラスであるA1レフリーが運営するチャンネルで、日本のアームレスリングの最名門チーム「鉄腕」の選手たちも多数出演しています。

腕相撲が強くなるには結局実戦練習が一番

今回は、腕相撲が強くなる方法をご紹介してきましたが、結論を言えば、腕相撲が強くなるための一番の近道は、結局はその道の専門家=アームレスラーと一緒に実戦練習を行い、直接技を教えてもらうことです。

日本アームレスリング連盟には全国に支部連盟・クラブチームがあります。

是非、お気軽に、ご連絡ください!

日本連盟お問い合わせ先

事務局:佐藤正人

住所:〒300-1216茨城県牛久市神谷6-36-8

電話:029-874-5364

FAX:029-842-5801

お問い合わせフォームはこちら

全国支部連盟・クラブチーム一覧

腕相撲で注意したいこと

学校や職場での力比べとして広く行われる腕相撲ですが、まれに起こるのが骨折事故です。それを防ぐために、留意すべき点を下記の記事にまとめましたので、是非ご一読ください。

関連記事

※当サイトの表現するバルクアップとは筋肥大、バストアップとは胸の土台となる大胸筋のバルクアップ、ダイエットとは健康的な体脂肪率の減少、引き締めとは食事管理と合わせた総合的なダイエットを指します。

【執筆者情報】上岡岳|日本アームレスリング連盟常任理事|元日本代表|国際レフリー|ジムトレーナー|生物学学芸員