大胸筋のバーベルトレーニングを、上部・下部・内側の部位別に詳しく解説します。

・Wikipediaによる記載

バーベル(英: barbell)は、重量挙げ、パワーリフティング、ウエイトトレーニング等に用いられる、シャフトと呼ばれる横棒の両端に、プレートと呼ばれる円盤形の重りを付け、固定したスポーツ器具である。

※本記事は提供元サイト(BUKIYA-MOBILE/武器屋.net)より転載・出力しています。著作権・コンテンツ権・引用および免責事項についてはこちらをご参照ください。

※本記事は世界チャンピオン金井選手・山田選手も所属し、ワールドゲームズや国体にも参加実績のある公式競技団体「JAWA」の情報記事として公開されています。

※当サイトでは、科学的に正しい記載を行うことを第一に考えており、「厚生労働省|eヘルスネット」および公共性の高い情報サイトである「Wikipedia」からエビデンスを担保しています。主なエビデンスに関してはこちらのページでご確認ください。

■大胸筋の構造と作用

●大胸筋の英語名称・構造・部位詳細・起始停止

読みかた:だいきょうきん

英語名称:pectoralis major muscle

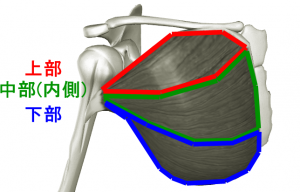

部位詳細:上部|中部(内側)|下部

起始:鎖骨の内側|胸骨前面第2~第6肋軟骨|腹直筋鞘前葉

停止:上腕骨大結節稜

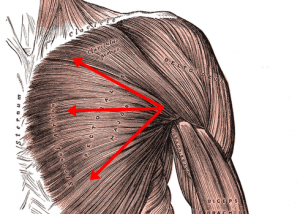

●上部・下部・内側に分けられる

大胸筋は上部・下部・内側に分けられ、全てが同時に収縮することで「腕を前方に押し出す」作用があります。また、それぞれの部位ごとの作用は以下のようになります。

〇上部:腕を斜め上方に押し出す

〇内側:腕を胸の前で閉じる

〇下部:腕を斜め下方に押し出す

▼さらに詳しい筋肉の構造と作用

【筋肉部位名称スマホ完全図鑑】胸・背中・腕・腹・下半身・インナーマッスルの名前と鍛え方

・Wikipediaによる記載

大胸筋(だいきょうきん)は、胸部の筋肉のうち、胸郭外側面にある胸腕筋のうち、鎖骨、胸骨と肋軟骨(第2~第7前面)、腹直筋鞘の3部を起始とし、上外方に集まりながら、上腕骨の大結節稜に停止する。大胸筋を鍛える筋力トレーニング法には多くの種目が存在する。最も手軽で一般的なのはプッシュアップ(腕立て伏せ)であり、バーベルを使ったベンチプレス、ダンベルを使ったダンベル・フライなどもよく知られている。身体前面に位置し、もっとも目立つ筋肉の一つであることからボディビルなどでは重要視される筋肉の一つ。

■大胸筋の筋トレの負荷回数設定

●筋繊維の種類と特徴

筋肉を構成している筋繊維には主に三種類があり、それは、筋繊維TYPE2b(速筋|FG筋)、筋繊維TYPE2a(速筋|FO筋)、筋繊維TYPE1(遅筋|SO筋)で、それぞれの特徴と鍛えるのに適切な反復回数は以下の通りです。

●筋繊維TYPE2b(速筋|FG筋)

収縮が速く(Fast)、グリコーゲン(Glycogen)を消費する速筋で、FG筋とも呼ばれます。30秒以内の瞬発的な動作で爆発的に収縮し、鍛えると強く筋肥大します。筋肥大バルクアップ筋トレのターゲットとなる筋繊維で、10回前後の反復回数で限界がくるような高負荷設定でトレーニングします。

●筋繊維TYPE2a(速筋|FO筋)

収縮が比較的速く(Fast)、酸素(Oxygen)と脂肪酸を消費する速筋で、FO筋とも呼ばれます。60秒以内の持久要素のある瞬発的な動作で収縮し、鍛えるとある程度の筋肥大が起こります。細マッチョ筋トレや女性の部分ボリュームアップのターゲットとなる筋繊維で、15回前後の反復回数で限界がくる中負荷設定でトレーニングします。

●筋繊維TYPE1(遅筋|SO筋)

収縮が比較的遅く(Slow)、酸素(Oxygen)と脂肪酸を消費する遅筋で、SO筋とも呼ばれます。60秒以上の持久的な動作で持続的に収縮し、鍛えると筋密度が向上し引き締まります。引き締めダイエット筋トレのターゲットとなる筋繊維で、20回以上の反復回数で限界がくる低負荷設定でトレーニングします。

・Wikipediaによる記載

筋線維には大きく2種類あり、ミトコンドリアに富んで酸素を利用した持続的な収縮の可能な遅筋線維(Type 1、赤筋、色の原因は、酸素結合性タンパク質、ミオグロビンである)と、ミトコンドリアは比較的少なく解糖系による瞬発的な収縮の可能な速筋線維(Type 2、白筋)にわけられる。速筋線維の中でもやや持続的収縮に向いたものはType 2a、そうでないものはType 2X、Type 2bとさらに細分される。なお、遅筋線維、速筋線維はそれぞれ遅筋、速筋と呼ばれることが多い。さらには、両者の性質を備えた中間筋の存在も認められている。

■大胸筋全体のバーベルトレーニング

●ベンチプレス

バーベルベンチプレスは大胸筋を中心として、三角筋や上腕三頭筋にも有効な、上半身の押す作用の筋肉の基本となるバーベルトレーニングです。

バーベルベンチプレスは、まず、ベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せ、80cm前後の手幅でシャフトをグリップします。

先にグリップをしてしまうと、肩甲骨の寄せが足らなくなる場合もありますので、必ず「肩甲骨を寄せきる」→「シャフトをグリップする」の順で行ってください。

次に肩甲骨をベンチに強く押しつけ、足で上半身を押し込むようにしてブリッジを作ります。

そして、腰をベンチに下ろし肩甲骨二点と合わせて三点で上半身を保持します。

こちらの画像(youtubeより)は女性のものですが、上級者の作る理想的なベンチプレスのブリッジですので、ご参照ください。

ブリッジを作ったらバーベルをラックアウトしますが、いきなり胸に下ろすのではなく、まず胸の真上まで水平移動してから下ろします。

バーベルを下ろす前に、大きく息を胸にためますが、この胸郭の膨らみも重要な要素ですので、バーベルを下ろし、上げ終わるまでは息をためたままにしてください。

胸郭の膨らみを作ったら、バーベルを下ろしていきますが、この時に勢いをつけて胸の上でバウンドさせないことも大切です。

バウンドを補助に使うと、高重量を挙げやすくなりますが、あくまでそれはチーティングであり、胸の筋肉に対しては効果が低くなります。

胸の上でバーベルが一瞬静止するくらいのつもりで、丁寧に筋力でコントロールしてバーベルを下ろしていきましょう。

バーベルを胸の上に下ろしたら、肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げていきます。この時に、肩甲骨の寄せ方が甘いと、肩から初動することになり肩関節を痛めるリスクがありますので、セット中は常に肩甲骨を寄せ、ブリッジが崩れないように注意してください。

バーベルを押し上げたら、その位置で軽く顎を引いて大胸筋を完全収縮させます。

よくある間違った動作として、つい頭をベンチに押しつけるケースがありますが、大胸筋の収縮に対する首の連動方向は顎を引く方向です。

頭を後ろに押しつけると、首を痛めるリスクがあるだけでなく、大胸筋の完全収縮を妨げますので注意してください。

【正しいやり方と手順】

①ベンチに仰向けになり、肩甲骨を強く寄せ、シャフトをグリップする

②肩甲骨をベンチに押しつけ、足で上半身を押し込むようにブリッジを作り、腰をおろす

③バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してから、コントロールして胸の上に下ろす

④肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げ、顎を引いて大胸筋を完全収縮させる

●ワイドベンチプレス

ワイドグリップベンチプレスでは、大胸筋が最大伸展した位置での筋力を鍛えることが可能です。このため、ノーマルベンチプレスの挙上重量を向上させるためには非常に有効な種目となります。

ワイドグリップベンチプレスは、ノーマルベンチプレスの挙上重量を向上させるために重要な「ボトムでの筋力向上」に効果がありますが、反面、このポジションは肩を痛めやすい位置でもあります。

ですので、反動を使ってボトムから折り返して挙上しなくてはいけないような高重量で繰り返しトレーニングを行うと、肩を痛めるリスクが非常に高くなります。

しっかりとコントロールできる重量設定で反動を使わずに効かせてください。

また、通常のベンチプレスよりもさらに肩甲骨を寄せるイメージをしっかりと行ってください。

【正しいやり方と手順】

①ベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せ、80cmよりも拳1~2つ分ほど広くシャフトをグリップして構える

②バーベルをラックアウトし、胸の真上に水平移動させる

③筋力でコントロールし、肩甲骨は寄せたままバーベルを胸の上に下ろす

④肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げる

●バーベルベントアームプルオーバー

ベントアームバーベルプルオーバーは、肘を曲げたまま行うバリエーションで、大胸筋に対して縦方向の負荷が加わります。

仰向けになり、バーベルを胸の上で構え、そこから肘を曲げて頭の後ろに下ろしていきます。

バーベルを最大限下ろしたら、息をためたまま、肘も曲げたままでバーベルを引き上げていき、最後に肩甲骨を解放して体幹前側を縮めるように大胸筋を収縮させてください。

【正しいやり方と手順】

①仰向けになり、バーベルを胸の上で構える

②肘を曲げてバーベルを頭の後ろに下ろす

③肘を曲げたままバーベルを引き上げていき、最後に肩甲骨を解放して大胸筋を完全収縮させる

■大胸筋上部のバーベルトレーニング

●インクラインベンチプレス

インクラインバーベルベンチプレスは大胸筋上部に集中的な効果があるバーベルトレーニングです。

インクラインバーベルベンチプレスは、インクラインベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せ、シャフトを80cm程度の手幅でグリップして構えます。

構えたら、バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してから胸に下ろしていきます。この時に、シャフトをバウンドさせないよう、筋力でコントロールして下ろしてください。

バーベルを胸まで下ろしたら、肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げます。

セット終盤で苦しい時などは、つい腰を浮かせがちですが、腰を浮かせてしまうと大胸筋上部に有効な軌道が失われますので、最後までシートに腰をつけて押し上げるのが大切なポイントです。

また、大胸筋と首の連動性を考慮し、バーベルを押し上げた位置でやや顎を引くことで、大胸筋上部が完全収縮して効果が高まります。

【正しいやり方と手順】

①インクラインベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せてシャフトをグリップする

②バーベルを胸の真上まで水平移動させ、コントロールしながら胸に下ろす

③肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げ、顎を引いて大胸筋上部を完全収縮させる

●リバースグリップベンチプレス

バーベルリバースグリップベンチプレスはインクラインベンチなしでも大胸筋上部を鍛えられるバーベルトレーニングです。

バーベルリバースグリップベンチプレスは、通常のバーベルベンチプレスとは逆の逆手でシャフトをグリップして行いますが、絶対に守っていただきたいこととして「はじめからリバースグリップでラックアウトしない」ことが上げられます。

リバースグリップでのバーベルの保持は、ただでさえバーベルが頭側に流れやすいのですが、はじめから頭側にあるラックからバーベルを外すと、頭側にバーベルが落下するのを止められません。

必ずノーマルグリップでラックアウトし、胸の上にバーベルを下ろしてからグリップを逆手に握り直してください。

どうしても、はじめからリバースグリップでラックアウトしたい場合は、左右に二人の補助者をつけるようにします。

なお、本種目はバーベルのブレを抑えるのが難しく、初心者の方にはおすすめしませんが、チャレンジしたい場合は、補助者をつけ、かなり軽めの重量設定で安全に行ってください。

【正しいやり方と手順】

①ベンチに仰向けになり、ノーマルグリップでシャフトをグリップして構える

②バーベルをラックアウトしたら、胸の上に下ろす

③グリップを逆手にしてバーベルを押し上げる

④セットはバーベルを胸の上に置いた位置で終わり、グリップをノーマルに握りかえてバーベルをラックする

■大胸筋下部のバーベルトレーニング

●デクラインベンチプレス

デクラインバーベルベンチプレスは大胸筋下部に集中的な効果があります。

デクラインバーベルベンチプレスは、デクラインベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せ、80cm程度の手幅でグリップして構えます。

そこから、バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してからバーベルを胸の上に下ろしていきますが、この時にバーベルがバウンドしないように、しっかりと筋力でコントロールさせることが大切です。

バーベルを胸まで下ろしたら、肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げていきます。肩甲骨の寄せ方が甘いと、肩から初動することになり、肩関節に強い負担がかかりますので、完全に肩甲骨を寄せるイメージを持って動作を行ってください。

また、大胸筋と首の連動性から、バーベルを押し上げた位置でやや顎を引くことで大胸筋下部が完全収縮して効果が高まります。

【正しいやり方と手順】

①デクラインベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せて構える

②バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してから胸に下ろす

③肩甲骨を寄せたままバーベルを押し上げ、顎を引いて大胸筋下部を完全収縮させる

■大胸筋内側のバーベルトレーニング

●ナローベンチプレス

ナローグリップベンチプレスでは大胸筋の内側を中心として上腕三頭筋も集中して鍛えることができます。

バーベルナローグリップベンチプレスは、ベンチに仰向けになり、肩甲骨を寄せ、肩幅程度の狭い手幅でシャフトをグリップして構えます。

肩幅より狭く手幅を設定すると、バーベルを下ろした時に手首関節に強い捻れ負荷がかかりますので、あまり手幅は狭くしすぎないようにして下さい。

構えたら、バーベルをラックアウトし、胸の真上まで水平移動してから胸に下ろしていきます。この時に、あまり肘を外に張り出すと、これも手首関節に強い負担がかかりますから、あまり肘を張り出さず体側に沿わせるように動作を行うのがポイントです。

バーベルを胸の上に下ろしたら、肩甲骨を寄せたまま、下ろした時と同じ軌道でバーベルを押し上げていきます。

なお、バーベルの高さは完全に肘が伸びきる位置まで押し上げ、上腕三頭筋を完全収縮させてください。

【正しいやり方と手順】

①ベンチに仰向けになり、肩幅程度の狭い手幅でグリップして構える

②肘を外に張り出ず、バーベルを胸の上に下ろす

③同じ軌道でバーベルを押し上げ、肘を伸ばしきり上腕三頭筋を完全収縮させる

自宅筋トレ方法|大胸筋の筋トレ

自重筋トレ方法|背筋群の筋トレ

チューブ筋トレ|三角筋の筋トレ

ダンベル筋トレ|三頭筋の筋トレ

マシーン筋トレ|二頭筋の筋トレ

バーベル筋トレ|腹筋群の筋トレ

筋肥大筋トレ法|下半身の筋トレ

---------------

■バーベル筋トレにおすすめのグッズ

●バーベルセット

当ジムではラバータイプのオリンピックバーベルを中心として使用しています。リーズナブルな価格設定なので、家庭用としてもおすすめです。

▼詳しく見る

●リストラップ

手首を補助し、効率的なプレス系トレーニングに必須とも言えるのがリストラップで、目的・レベルに応じてさまざまなタイプがあります。

▼詳しく見る

●エイトストラップ&パワーグリップ

握力を補助するトレーニング用品として、圧倒的なサポート力のエイトストラップやクイックな装着が魅力のパワーグリップなどがあり、プル系トレーニングのマストアイテムです。

▼詳しく見る

おすすめのエイトストラップ&パワーグリップ|武器屋・鬼&GLFIT公式

●トレーニングベルト

腰を物理的にサポートするだけでなく、腹圧を高めて最大筋力を向上させるトレーニングベルトは、筋トレにおいて最も重要なアイテムで、目的・レベルにあわせてさまざまなタイプがあります。

▼詳しく見る

●エルボースリーブ

多くのトレーニーが抱える悩みが肘の問題ですが、こちらのエルボースリーブは並行巻きからX巻きまででき、個人にあわせたサポートが可能です。

▼詳しく見る

※当サイトの表現するバルクアップとは筋肥大、バストアップとは胸の土台となる大胸筋のバルクアップ、ダイエットとは健康的な体脂肪率の減少、引き締めとは食事管理と合わせた総合的なダイエットを指します。

【執筆者情報】上岡岳|日本アームレスリング連盟常任理事|元日本代表|国際レフリー|ジムトレーナー|生物学学芸員